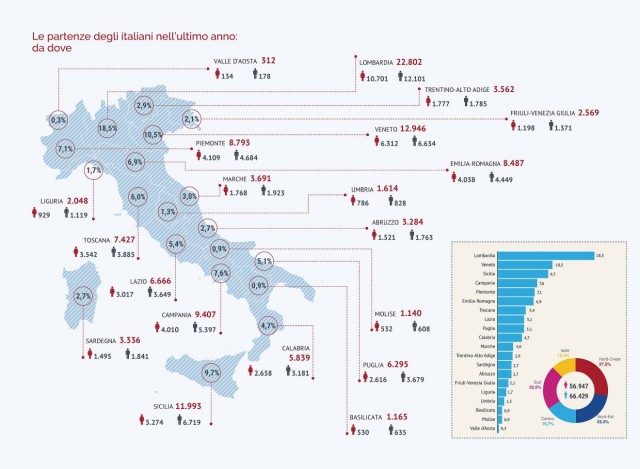

Sono oltre 817.000 gli italiani che, dal 2006 a oggi, hanno lasciato il Paese senza farvi ritorno. Un dato che fotografa un’emorragia silenziosa ma costante, concentrata soprattutto tra i giovani e proveniente da tre aree geografiche ben precise: Lombardia, Nordest e Mezzogiorno. Le tre Italie della mobilità contemporanea, come le definisce la XX edizione del Rapporto Italiani nel Mondo (RIM) della Fondazione Migrantes, presentata a Roma.

Un fenomeno strutturale, non più emergenziale

In vent’anni, il panorama migratorio italiano è profondamente cambiato. Quello che una volta veniva liquidato con la formula dell'”emigrazione” o della “fuga di cervelli” si è trasformato in un fenomeno complesso, strutturale, fatto di partenze e ritorni, di scelte individuali e fragilità collettive. Dal 2006 al 2024, i dati parlano chiaro: 1,6 milioni di espatri contro 826.000 rimpatri, con un saldo negativo che supera gli 817.000 cittadini italiani.

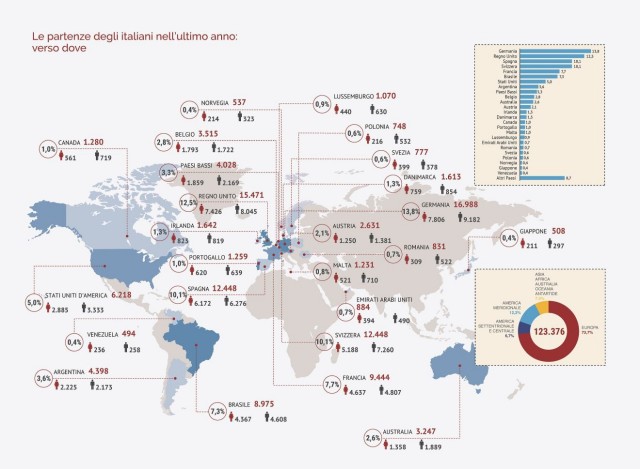

Il 2024 segna un record storico: 155.732 partenze, il numero più alto mai registrato. Dopo la crisi economica del 2008, gli espatri sono cresciuti costantemente, diventando un tratto caratteristico del Paese. L’Europa rimane il baricentro della mobilità italiana, assorbendo il 76% degli espatri, con Regno Unito, Germania e Svizzera ai primi posti delle destinazioni preferite.

L'”Italia fuori dell’Italia”: la ventunesima regione

Al primo gennaio 2025, sono 6,4 milioni le persone iscritte all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), quasi un italiano su nove. Una cifra che fa dell'”Italia fuori dell’Italia” l’equivalente di una ventunesima regione, popolosa quanto il Lazio o la Campania. Una comunità transnazionale che mantiene legami profondi con il Paese d’origine, ma che vive e lavora altrove, spesso in una dimensione di doppia appartenenza.

Ma chi sono davvero questi italiani che partono? Il Rapporto smonta alcuni stereotipi consolidati. Non si tratta solo di ricercatori e laureati in cerca di opportunità all’estero. I dati dimostrano che tra gli espatriati prevalgono i diplomati, persone con competenze diverse che cercano dignità, riconoscimento e mobilità sociale. Negli ultimi vent’anni, inoltre, è cresciuta significativamente la componente femminile (+115,9% secondo i dati AIRE) e quella degli over 50, spesso nonni che raggiungono figli e nipoti emigrati, o lavoratori che decidono di trasferirsi in età matura.

Oltre la retorica dei “cervelli in fuga”

Il Rapporto 2025 dedica uno speciale al tema, intitolato “Oltre la fuga: talenti, cervelli o braccia?”, che raccoglie 22 saggi provenienti dai cinque continenti. L’obiettivo è superare quella narrazione riduttiva e quasi tragica che vede nell’espatrio solo “perdita, strappo, trauma”.

“Il grande bluff – si legge nel Rapporto – non è tra cervelli o braccia, ma nel non riconoscere che tutti sono talenti”. La mobilità italiana non è solo fuga dalla precarietà o dalla mancanza di opportunità, ma spesso rappresenta una scelta consapevole, alimentata da curiosità, progettualità personale e desiderio di crescita. Certo, pesano le fragilità strutturali del Paese: il lavoro precario, le disuguaglianze territoriali, la difficoltà di vedere riconosciuto il proprio merito. Ma ridurre tutto a una narrazione vittimistica significa non comprendere la complessità del fenomeno.

Come si leggeva nella prima edizione del RIM: “Sappiamo molto di più dell’emigrazione, ma forse sappiamo ancora poco degli italiani nel mondo”. Vent’anni dopo, questa consapevolezza si è arricchita di dati, storie e riflessioni che invitano a cambiare prospettiva: non basta trattenere i talenti o rimpiangerli, serve coinvolgerli nella costruzione di nuove visioni collettive.

L’altra faccia della medaglia: lo svuotamento del Sud

Se l’emigrazione verso l’estero rappresenta un fenomeno strutturale, altrettanto drammatica è la mobilità interna al Paese. Dal 2014 al 2024, oltre un milione di cittadini italiani si è trasferito dal Meridione al Centro-Nord, a fronte di 587.000 spostamenti in direzione opposta. Il saldo negativo per il Mezzogiorno supera le 500.000 persone.

A muoversi sono soprattutto i giovani tra i 20 e i 34 anni, che rappresentano quasi il 50% della mobilità interna, seguiti dagli adulti in età lavorativa. Le province interne e montane pagano il prezzo più alto: perdita di popolazione, chiusura di scuole e servizi pubblici, impoverimento sociale ed economico. Il Rapporto descrive “un’Italia a velocità diverse”, dove le disuguaglianze territoriali alimentano, in un circolo vizioso, tanto l’esodo interno quanto quello verso l’estero.

La mobilità interna, infatti, è spesso solo la prima tappa di un progetto migratorio più ampio. Molti giovani meridionali si trasferiscono prima al Nord per studiare o lavorare, per poi valutare successivamente un trasferimento all’estero. Si tratta di un’erosione invisibile del cuore del Paese, che svuota intere aree e compromette la coesione sociale e territoriale.

Una mobilità sempre più circolare e complessa

La mobilità contemporanea non è più unidirezionale. Si parte, si ritorna, si riparte. Il RIM 2025 documenta come gli spostamenti siano diventati sempre più circolari: ci sono italiani che vanno all’estero per qualche anno e poi rientrano, chi alterna periodi in Italia e all’estero, chi mantiene una doppia residenza. Questa fluidità rende il fenomeno più difficile da fotografare con le statistiche tradizionali, ma anche più ricco di opportunità e connessioni.

Tra i protagonisti di questa mobilità complessa ci sono anche i “nuovi italiani”, cittadini di origine straniera che hanno acquisito la cittadinanza italiana e che sempre più numerosi si spostano verso altri Paesi europei. Un fenomeno che invita a superare la distinzione rigida tra “emigrazione” e “immigrazione”, riconoscendo che entrambe esprimono forme diverse di mobilità umana legate al nostro Paese.

La sfida dell’integrazione che non sia assimilazione

Sul piano pastorale e sociale, il Rapporto richiama l’attenzione sui quattro verbi proposti da Papa Francesco per la pastorale migratoria: accogliere, proteggere, promuovere, integrare. Questi principi, nati per affrontare situazioni emergenziali, vengono talvolta applicati anche al contesto dei migranti italiani. Ma qui emerge un rischio: quello di trasformare l’integrazione in assimilazione, imponendo modelli dall’alto invece di favorire un dialogo autentico.

Per evitare questo pericolo e permettere a tutti i migranti di diventare soggetti attivi – in quella che Leone XIV definiva “missio migrantium” – il Rapporto suggerisce di completare i quattro verbi di Francesco con altri quattro: accogliersi, interpellarsi, valorizzarsi, condividere. Solo in una logica di reciprocità e crescita comune, infatti, la mobilità può trasformarsi in risorsa per tutti.

Lo “strabismo legislativo” sulla cittadinanza

Monsignor Gian Carlo Perego, presidente della Commissione episcopale per le migrazioni della Conferenza episcopale italiana e della Fondazione Migrantes, ha sottolineato una contraddizione legislativa significativa. Da un lato, il decreto legge del 28 marzo 2025, convertito nella Legge n. 74 del 23 maggio 2025, ha modificato il principio dello ius sanguinis, limitando la cittadinanza automatica a due generazioni di discendenza. Dall’altro, è stato bocciato un referendum sulla riduzione dei tempi per ottenere la cittadinanza da 10 a 5 anni, una misura che avrebbe riguardato anche il 65% dei bambini nati in Italia da genitori di altre nazionalità e che frequentano le scuole italiane.

“Uno strabismo legislativo”, lo ha definito monsignor Perego, che evidenzia quanto sia difficile per il Paese elaborare una visione coerente della propria identità in movimento. Da un lato si cerca di limitare l’acquisizione della cittadinanza per discendenza da parte di chi vive all’estero, dall’altro si nega la possibilità di ottenerla più facilmente a chi nasce e cresce in Italia.

Una nuova italianità transnazionale

L’immagine che emerge dai vent’anni di analisi del Rapporto Italiani nel Mondo è quella di un Paese in profonda trasformazione, che non può più essere compreso attraverso le categorie tradizionali. Non si tratta più di un’Italia che “fugge”, ma di una nazione che si ridefinisce attraverso legami, reti e comunità transnazionali.

Il Rapporto invita a leggere questa mobilità come una risorsa da ascoltare e valorizzare, non come una ferita da nascondere o un problema da risolvere solo con politiche di contenimento. Gli italiani nel mondo rappresentano un patrimonio di esperienze, competenze e connessioni che potrebbero arricchire il Paese, se solo si costruissero le condizioni per un dialogo autentico e un coinvolgimento attivo.

Guardare avanti senza dimenticare

In vent’anni, il Rapporto Italiani nel Mondo ha accumulato oltre 10.000 pagine di analisi, dati, storie e riflessioni, coinvolgendo centinaia di autrici e autori dall’Italia e dall’estero. Un patrimonio che ha contribuito a far uscire il tema della mobilità italiana dalle nicchie specialistiche, portandolo all’attenzione dell’opinione pubblica e del dibattito politico.

La XX edizione, con i suoi 45 saggi elaborati da 70 autori, articolati in cinque sezioni tematiche, rappresenta un punto di arrivo ma anche di ripartenza. Perché l’Italia in movimento è un’Italia che interroga, che sfida le certezze, che obbliga a ripensare concetti come cittadinanza, appartenenza, identità nazionale.

In un mondo sempre più interconnesso e mobile, la capacità di trasformare questa mobilità in una risorsa, anziché subirla come una perdita, potrebbe fare la differenza tra un Paese che guarda al futuro e uno che rimane ancorato a un passato che non esiste più. Il Rapporto Migrantes lancia questa sfida: l’Italia saprà raccoglierla?